企業における大半の業務は分業なので、

周囲とのチームワークを築く訓練として

学校でもグループで課題に取り組む機会が用意されているが、

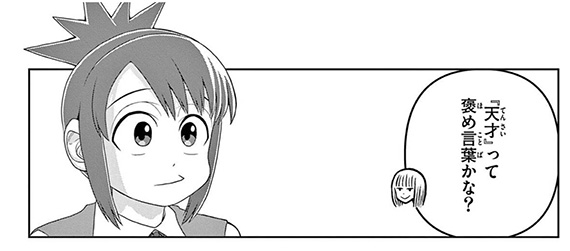

とある学生が「自分より無能な人とは組みたくない」と言い放った。

尊敬する人にしか敬語を使いたくない若者といい、

たまにこういう妙なプライドを持った学生がいるが、

あまり賢くないポリシーだといえる。

有能な人とも組めなくなる

「自分より無能な人とは組まない主義」が正しいもので

もし周囲もこの考えに賛同した場合、

自分より優れた人はチームを組んでくれないし、

自分は劣った人とはチームを組みたくないわけだから

この学生は一生誰ともチームを組めないことになる。

そして「誰ともチームを組めない人」は

世間一般的には無能とされる。

人材の評価基準はひとつだけではない

国語が苦手でも数学は得意という人がいるように

人間の能力は多方面に伸びているので

一律に有能・無能と区別することはできない。

「自分より無能だ」と判断した相手も

特定の分野では自分より有能な可能性があり、

限られた狭い基準で切り捨ててしまうと

新たな学びを得るチャンスを失ってしまう。

そして「評価基準をひとつしか持たない視野の狭い人」は

世間一般的には無能とされる。

チームを組んだ方が成果が出やすい

規模がある一定を超えると

1人の優秀な人間が生み出せる成果は

平凡な集団が生み出す成果を上回れなくなる。

個人事業主より企業の方が利益が大きいことからもわかるように

1人でやれることには限界があるし、

組織なら全体で上げた利益が各自に分配されるので

自分の実力以上の儲けを得ることもできる。

そして「かけた手間の割に収入が上がらない人」は

世間一般的には無能とされる。

まとめ

それぞれの弱点を補い合うとともに

各自の長所を活かした分業をすることで

成果を最大化するのがチームを組む醍醐味だが、

それが理解できないのは幼稚な証拠だ。

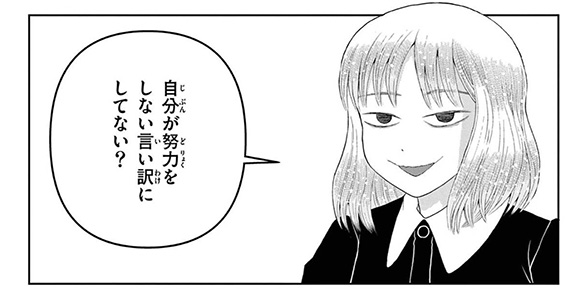

「自分より無能な人とは組みたくない」などという態度は

周囲の人間からも距離を置かれてしまうので、

この無意味なポリシーを変えない限り

こういう人こそ落ちこぼれて無能になるだろう。

mclover.hateblo.jp